时间:2020-08-23 来源:南杰文化 编辑:欧阳维

纪念中央戏剧学院建校70周年

欧阳予倩先生在日本留学期间加入了话剧团体“春柳社”,回国后成为新剧表演艺术家和京剧演员。他中外学养深厚,对戏剧教育有独到见解。面对剧界随俗浮沉的状况,他在1918年发表了《予之戏剧改良观》,发出组织“俳优养成所”的呼吁, 以改良戏剧,养成新型艺术家,提出了戏剧教育的改革理念。

1906年欧阳予倩在日本参加“春柳社”演出《茶花女》

1919年,应南通张謇先生之约,欧阳予倩先生创建了“伶工学社”和“更俗剧场”,开展戏剧教育的大胆实践。学社以造就“为社会效力之艺术团体”和改革戏剧的演员为核心,意在改变“私家歌僮养习所”的套路。他认为戏剧教育既要发挥培养人才的作用,也要发挥社会教育功能。他为伶工学社起草了办学宗旨,设计了教学体系和教学内容,组建了高质量的教员队伍,规定了学生培养目标和收生方案。他采取戏剧课与文化课并举的模式,内容包括教育、昆曲、话剧、舞蹈和语文、地理、历史、算术、音乐、图画、体操等;聘请名家授课。在教学方法上强调循序渐进,注重理论实践相结合。

欧阳予倩先生“每教一戏,必先讲剧情、人物的环境情感,而后教唱、念、身段,常命校工领队,带学生去更俗剧场观看来通演出的著名演员梅兰芳、杨小楼、双处、王凤卿诸位老前辈的戏,提高同学的艺术水平。” 他组织音乐班和西洋乐队,“把西洋歌剧的方法适当地运用到京剧里,……使其能充分表达人物的情感。……(使)伶工学生有文化;精通京戏、昆曲、并会唱许多民歌小曲;又懂得些西洋音乐。有了这样一班青年演员,就可以逐步把京戏改换面貌,成为新型的歌舞剧。”

南通“伶工学社”学员

南通“更俗剧场”旧貌

1927年,他与田汉、洪深、欧阳予倩等人在上海举办“渔龙会”,通过演出《潘金莲》等剧作,探索戏剧艺术教学相长、话剧京剧相互融合的教学方式。他担任南国艺术学院戏剧系主任,走“民办”戏剧教育的路子。

欧阳予倩(左)与周信芳在“渔龙会”演出《潘金莲》

1928年11月,欧阳予倩先生受李济深、陈铭枢先生邀请由上海赴广州开办广东戏剧研究所,开始他戏剧教育的又一个重要时期。建立广东戏剧研究所目的在于“创造适时代为民众的新剧”和培养人才。他坚持戏曲、歌剧和话剧并重,京剧和粤剧并重,实现了由“南通”模式向“广东“模式的迈进。

该所的主要职能有戏剧研究、戏剧教育和戏剧文化传播。编有戏剧学校和音乐学校,设演剧系和戏剧文学系;演剧系设话剧班和歌剧班。音乐学校设师范科、专修科。另有丛书编辑部、戏剧周刊社、戏剧杂志社、大剧场和小剧场,是集教学、科研、演出、出版发行为一体的综合性戏剧文化平台,体现了整体戏剧观,旨在运筹相关要素,带动戏剧文化的整体发展。

演剧专业学生一半学话剧,一半学歌剧,融合了“新的艺术”和“魂的艺术”,体现了现代戏剧教育的丰富内涵。演剧系学生要学国文、外国语等文化课;学戏剧理论,戏剧艺术史等专业基础课;学表演、化妆、武术、跳舞、音乐、舞台装置 等专业课。

戏剧文学专业培养能普及戏剧教育、促成戏剧运动的专门人才。音乐专业以“培养音乐专门人才,创造中国新音乐,促成新歌剧之实现为宗旨。”必修读谱、乐理、和声学,音乐史、艺术论等;主修课唱歌、钢琴、小提琴、中提琴、大提琴、横笛、高低音箫、小号、竖琴等。把话剧和歌剧合在一起,加上设立音乐系,反映了欧阳予倩先生对各艺术门类内在联系的深刻认识,打下了培养混合型戏剧人才的基础。

在教学上强调台词和形体训练,注重戏剧教学与艺术实践紧密结合。研究所请洪深、唐槐秋、马思聪先生等名家分别担任领导职务,邀请田汉先生率“南国社”来广州演出交流,掀起了戏剧文化的热潮,给学生提供了难得的学习经历。学生掌握各派艺术特点,能用粤剧演出话剧,既学会了技巧,更学会了思考。

在广东,欧阳予倩先生撰写了《戏剧改革之理论与实践》、《用粤语演话剧》、《戏剧运动之今后》等理论文章和《予倩论剧》、《自我演戏以来》等著作,梳理戏剧理论,总结从艺实践。通过《戏剧》杂志的出版发行,转化研究成果,使戏剧思想和理论得到传播。三年中,广东戏剧研究所培养出的艺术人才,有的成为著名电影编导和演员,有的成为音乐界的核心人物。

1930年欧阳予倩在广东戏剧研究所

广东戏剧研究所刊物《戏剧》

抗日战争时期,欧阳予倩先生把戏剧教育纳入抗战戏剧运动的整体框架。1940年3月,他在桂林主持广西省立艺术馆,创办桂剧学校和桂剧实验剧团,探索实验剧团模式,组织了“西南剧展”等重大戏剧艺术活动。

欧阳予倩在桂林创建具有戏剧教育功能的实验桂剧团

“西南剧展”主要场所“广西省立艺术馆”

新中国成立后,他被任命为中央戏剧学院首任院长。在他的带领下,努力构建新中国戏剧教育体系。学院设话剧(表演)、歌剧、舞蹈、舞台美术和戏剧文学系,成立了中央实验话剧院,编有话剧、歌剧、舞剧团和创作室。他强调中外艺术融会贯通,“在传统的基础上创造最新最美的戏剧艺术” 。他邀请国内戏曲、曲艺界著名表演艺术家和外国艺术专家来学校讲学,选送青年教师出国深造。通过排演代表作《桃花扇》等方式开展实践性教学。他注重台词形体等基础教学,兼任台词课教研组组长,在一线给学生上课。

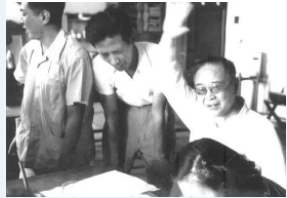

1958年欧阳予倩为学生排练《桃花扇》(贾君武摄影)

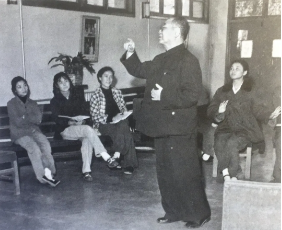

欧阳予倩为中戏学生讲授台词课

他还主编了《唐代舞蹈》等著作,奠定了中国舞蹈理论基础,打通综合戏剧教育中各艺术门类间的关系。在他生命的最后几年,还出版了《中国戏曲研究资料初籍》、《一得余抄》、《电影半路出家记》等著作,在戏剧教育的科研领域继续做出贡献。正如夏衍先生所说:欧阳予倩先生“是名副其实的戏剧大师,优秀的剧作家、表演艺术家、电影艺术家,更重要的是他毕生从事戏剧教育,……,言传身教,诲人不倦,为新中国造就了大批戏剧人才。”

(本文原刊登于《新剧本》2019年第5期)

下一篇:群英荟萃的“南国”艺术运动

联系地址:中国北京市东城区细管胡同9号 联系电话:010-84021261 邮箱:tianhan_foundation@126.com

版权所有 田汉基金会 未经书面授权禁止使用 Copyright(C)2013-2019 京ICP备17032664号