时间:2020-08-23 来源:群英荟萃的“南国”艺术运动 原创 南杰 南杰文化 编辑:晓维

“南国”艺术运动,是由田汉、欧阳予倩、徐悲鸿、徐志摩、周信芳等发起,在1924年1月至1930年9月之间,历时6年多,以独特的精神面貌和创新精神,在以戏剧为主,包括电影、美术、戏曲等多个艺术领域进行先锋式探索,产生重要社会影响和一代文化艺术领军人物的社会文化艺术活动。

上海永嘉路371-381号,南国艺术学院旧址

南国艺术运动有着独特的社会政治、经济、文化历史背景和地域特征。它发生在民族国家进入社会革命和重大变化的过程中,处于中西文化交汇的历史时期和地域环境。它包括创办《南国》半月刊;主办《南国特刊》;创建南国电影剧社;上海艺术大学的教学实践;举办“艺术鱼龙会”;更名“南国社”并创办南国艺术学院;在杭州、南京、广州等地巡演等艺术与社会活动;包括通过创作产生的艺术成果和通过艺术教育产生的艺术人才。

1928年南国艺术学院的部分师生。前排左1田汉,右2吴作人;二排左1孙师毅、左2徐悲鸿;三排左1叶鼎洛。

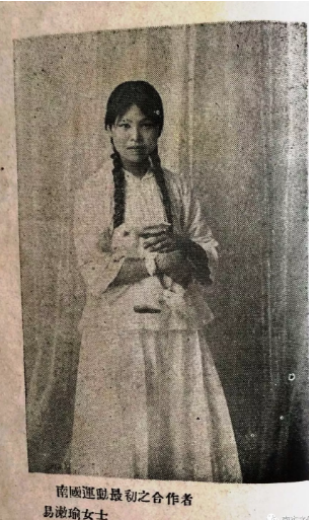

独立自主的创业精神和家国情怀。田汉1922年从日本回国之后,并不满足于在中华书局当编辑过小日子的生活。他痛恨帝国主义和军阀弄权,从少年中国和创造社退出后,选择了独立门户,在艺术世界“扎硬寨,打死仗”,希望继续他在日本时对真善美的追求,支持孙中山的国民革命。1924年1月,他和妻子易漱瑜开始自办《南国》半月刊,自己印、自己校、自己发行,艰苦创业。办刊的目的,正如田汉在发刊辞中所说:“凡我血气之伦,安忍坐视中国之不救?盍联手以偕来,为正义而奋斗!”

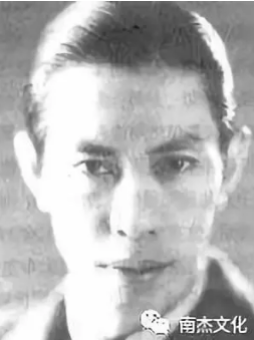

南国社委员长田汉(彭望轼摄于光艺照相馆)

易漱瑜

在南国时期的代表作《名优之死》首演时,为了省钱,他们在周信芳先生的九亩地梨园公所的二楼大厅上演。由于那里没有舞台,硬是由田洪带着一些年轻人连夜搭起来一个舞台。爱祖国、爱艺术,是田汉所代表的南国人的人生观、价值观的核心。田汉在南国特刊上发表介绍席勒的《奥尔良的少女》和《威廉.退尔》,就是为了宣扬爱国主义。田汉发起的南国运动,就是为了“在沉闷的中国新文坛鼓动一种清新芳烈的艺术空气。”

1928年南国艺术学院部分师生。前排左起:唐叔明、左明、张惠灵、黄曼岛(马宁);后排左起:陈白尘、陈明中、陈凝秋、郑君里 (吴作人摄)

吸引和培养了一批艺术精英和领军艺术人才。1926年1月,田汉和好友欧阳予倩以主席名义联合发起了“消寒会”,交流切磋艺术理念和实践,成为日后南国社艺术沙龙的雏形。“消寒会”的发起人,包括郭沫若、黎锦晖、唐槐秋、郑振铎、俞振飞、史东山、卜万苍等十七位文化艺术界名人。

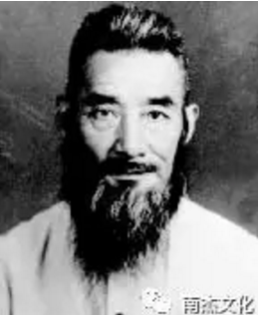

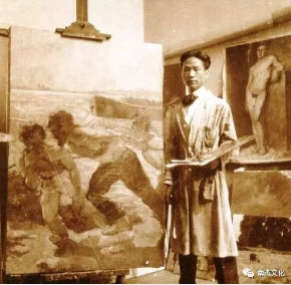

日本唯美派著名作家谷崎润一郎应邀参加了“消寒会”

第二年召开的“梅花会”,聚焦的是美术绘画人才,其中包括画苑新秀,后来的美术大师徐悲鸿。在举办南国电影剧社、探索电影之路的过程中,田汉和卜万苍、唐槐秋、万籁天、顾梦鹤、宗白华、黎锦晖、唐叔明、王素等合作,共圆“银色之梦”。1928年,田汉、欧阳予倩、徐悲鸿在对“在野艺术运动”高度共识的基础上,共创南国社所属的南国艺术学院,并由他们三人分别担任文学、戏剧和绘画三科的主任,还有洪深、辛汉文、孙师毅等、周信芳、高百岁这些老友兼艺术界名流的大力支持。

欧阳予倩

徐悲鸿

洪深

唐槐秋

周信芳

万籁天

有了“不问学历,但取天才”的招生原则和强烈的爱国、艺术、包容、平等的氛围,南国社吸引了一批有理想、有追求的宝贵艺术人才,日后成为各个艺术领域的领军人物。南国运动之所以能够聚拢这样一批优秀人才,在于他们有着不知路向的苦闷和彷徨,受着灵肉冲突的焦灼和困顿;他们有对价值观的认同,对自由和光明的渴望,对艺术的热爱和大致相同的生活境遇。

电影《到民间去》拍摄团队。左二唐槐秋,左三田汉

1928年南国社成员在南京

1929年,南国社部分成员在南京中央大学校园内合影。左起:谢寿康、俞珊、田汉、吴作人、蒋兆和、吕霞光、徐悲鸿、刘艺斯

文学科学生陈凝秋(塞克)、陈征鸿(陈白尘)、左明、唐叔明、陈明中等;戏剧科的郑君里等;绘画科的学生吴之寿(吴作人)、吕霞光、刘菊庵(刘汝醴)、周存宪、黄若英、金德麟(金焰)等;音乐科的学生张恩袭(张曙)、王素等。他们才华横溢,触类旁通,许多人能够跨界发挥。王素虽然在绘画科,但也是当时十分难得的女演员。应云卫先生1930年进入左翼电影界,逐渐成为领军人物。这些天才的学生和朋友,是当之无愧的南国之宝。

陈白尘

郑君里

吴作人

1929年,吴作人(左)和郑君里

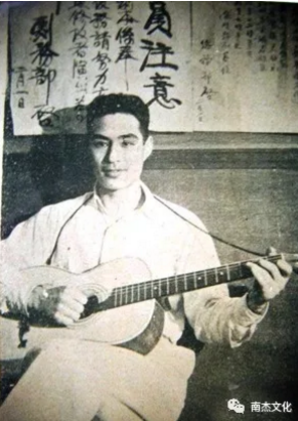

张曙

金焰

强烈的先锋意识和创新精神。南国艺术运动在艺术创作思想上是解放的,它的艺术探索扎根于民族艺术基础之上,是有深厚民族文化底蕴的先锋和创新。南国戏剧,“以挣扎苦斗之精神,求新艺术之建设,因以促成全中国剧坛之革命”。徐志摩说,南国有着“生命,无穷尽的生命,在时代的黑暗中迸裂,迸裂成火,迸裂生花,……”。南国运动强烈的先锋意识和创新精神,来源于“人的创作冲动为本体,争自由的奋发,青年的精灵在时代的衰朽中求解放的征象。”

徐志摩

以此为驱动,“南国人”建立了自己的电影公司,开创了艺术家自编自导自演的先河。在戏剧创新上,南国突出现实与艺术矛盾冲突的感染力,摆脱了对外国戏剧的模仿和文明戏的束缚,开创了中国话剧诗化现实主义的历史;在艺术发展模式上,“南国人”在田汉等人的领导下,依靠独立精神和顽强意志,强调不靠官方、不靠财阀,开创了一条在野戏剧运动的前进之路;“南国人”在艺术作品上表现出“五四运动”后兴起的民主和自由思想,在“力与美”、“灵与肉”、“社会与艺术”等范畴都有浓笔重彩的表现。民国日报曾称:“中国之有新戏剧,当自南国始”;民生报则说,“有了南国的戏,新剧才恢复了生命。南国戏剧运动摆脱了对外国戏剧的模仿,挣脱了旧时代“文明戏”的束缚,在中国话剧史上起着承前启后的作用。

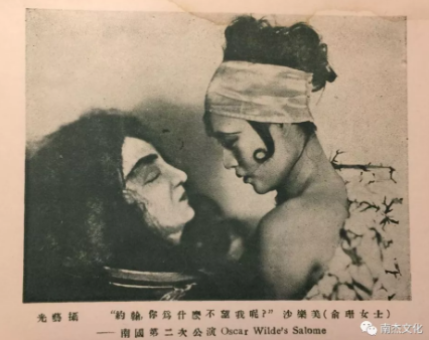

1929年,话剧《莎乐美》剧照,俞珊饰莎乐美

开创中国艺术教育的新模式。要达成南国运动“培植能与时代共痛痒而又有定见实学的艺术运动人才”的目的,必有一套适合自身的独特的教育模式。

教学组织管理上,“南国运动”始终坚持理论与实践相结合和教学相长的教学理念。“南国”的领导层都是由德才兼备的艺术家构成:田汉、欧阳予倩、徐悲鸿分别担任文学、戏剧和绘画科主任;洪深、徐志摩、万籁天、唐槐秋、辛汉文、孙师毅、周信芳、高百岁等许多著名文艺界人士都曾在南国社任教。他们学贯东西,赞同在艺术上兼收东西方文化精华,拥护创新却不否定传统。

教学方法上,南国社以独特的启发式教学为著称。田汉以他渊博的学识和艺术感染力为基础,在上课时“不带课本、讲义,也不点名。他可以从文学的起源开始,牵连到历史和哲学,又从莎士比亚转到易卜生。”上海艺术大学的学生,不论是学中文的,还是学绘画和音乐的,都喜欢上他的课,在其中各取所需。这种教学方法被陈白尘称为“十八扯”模式。

艺术实践上,演出《莎乐美》时首次采用的“写实布景”是由学生吴作人设计的,在戏剧界是始作俑者;莎乐美剧中的“七重面纱之舞”的配乐,用的是贝多芬的小步舞曲,由冼星海和吴作人用钢琴和小提琴一起演奏。

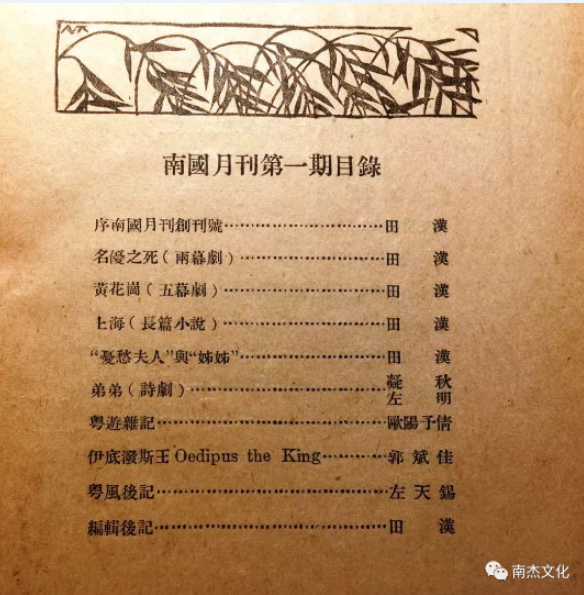

1929年,《南国月刊》第一期目录

“鱼龙会”式的文艺沙龙和“公演”等艺术活动,使得艺术教育“有火辣辣的实感”,从而防止学习只是“求之于想象”的片面,在南国社艺术教育中起到了重要而独特的作用,也为日后形成“戏剧运动”创造了基础。这里的“鱼”就是学生,“龙”就是老师和艺术家、著名演员。以平等而无拘束的研讨会、座谈会和沙龙等形式,

1927年12月,在“鱼龙会”演出了欧阳予倩改编的京剧《潘金莲》。欧阳予倩饰潘金莲,周信芳饰武松。

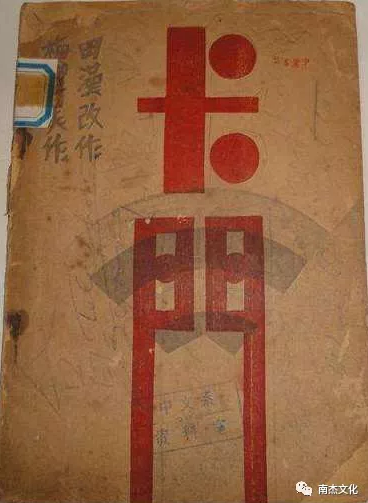

田汉改编的《卡门》剧本

让“鱼”和“龙”混在一起,由“龙”和“鱼”教学相长,从而帮助“鱼”跃过龙门,成为未来的艺术大家。在每周一次或隔周一次的艺术沙龙里,田汉邀请欧阳予倩、周信芳、高百岁、唐怀秋、顾梦鹤等著名演员和艺术家,与南国社的学生一道对艺术理论进行研讨,同台演出。既有理论探讨、又有艺术实践的教学方式,为培养艺术人才发挥了重要作用。陈白尘所说:“对于坐在四周旁听的我们这些学生来说,则觉得字字珠玑、受益非浅了!”。“南国”时期还组织了多次话剧公演活动,在很大程度上提高了艺术教育质量,产生了广泛深远的社会影响。

《莎乐美》剧照

创造了一批有影响力的优秀作品。“南国”时期,是以田汉为代表的艺术家们最有活力、最有创造力、最能突破旧框框束缚的一个阶段。从戏剧作品看,田汉的创作,给中国戏剧界带来了“一种清新芳烈的艺术空气”。

《名优之死》剧照(人艺版)

历史剧有“三黄史剧”中的第一部《黄花岗》、《孙中山之死》、《林冲》、《雪和血》等。抒情剧有《湖上的悲剧》、《古潭里的声音》、《南归》和《苏州夜话》等。现实题材剧有《名优之死》、《火之跳舞》、《江村小景》《第五号病室》等;翻译改编剧有《莎乐美》、《卡门》等;观念性戏剧有《生之意志》、《颤栗》、《一致》和《垃圾桶》等;电影剧本有《翠艳亲王》、《到民间去》、《南京》、《断笛余音》等。这些作品,贯穿了田汉特有的诗意感伤与浪漫漂泊的特色和对诗化戏剧的追求,体现了“从艺术慰藉人的灵魂出发的艺术创造精神。”

左起:田汉、马彦祥、俞珊、欧阳予倩、洪深、唐槐秋

南国时期,其他艺术大家创作的作品和演出也十分突出。如洪深的《少奶奶的扇子》,获得了演出的成功;欧阳予倩的《潘金莲》;孙师毅翻译的《未完成的杰作》和曹靖华翻译的《白茶》等。其中欧阳予倩创作的京剧《潘金莲》在“南国”时期非常引人注目。剧中的女主人公已经不是小说中的旧貌,而是一“崇拜力与美的女性”,田汉认为这是“新国剧运动的第一声”;徐悲鸿称此剧:“翻数百年之陈案,揭美人之隐衷;入情入理,壮快淋漓;不愧杰作”。

左起:郑君里、洪深、田汉

南国时期的作品,表现了浓郁的抒情性和鲜明的思想,有着现实主义的浪漫色彩、丰富的戏剧性和传奇性,体现了对灵肉一致人生境界的探索,表现出对自由与爱的讴歌,追求生命个体的自由意志和存在价值,体现美与力的高贵,压倒了世俗的偏见。

徐志摩曾说:“南国是国内当代唯一有生命的一种运动,我们要祝颂它。它的产生,它的活动,它的光影,都是不期然的,正如天外的群星、春野的花是不期然的。生命,无穷尽的生命,在时代的黑暗中迸裂,迸裂成火,迸裂生花,但大家只见那霎那的闪耀,依然陨灭于无际的时空。南国至少是一个有力的彗星,初起时它只是有无间的一点星芒;但它的光是继续生长,继续明亮,继续盛开,在短时期里它的扫荡的威棱已然是时空的一个异象。南国的浪漫精神的表现——人的创作冲动为本体,争自由的奋发,青年的精灵在时代的衰朽中求解放的征象。

从苦闷见欢畅,从琐碎见一致,从穷困见精神。南国,健全的、一群面目黧黑衣着不整的朋友;一方仅容转侧的舞台,三五个叱嗟立办的独幕剧——南国的独一性是不可错误的;天边的雁叫,海波平处的兢霞,幽谷里一泓清浅的灵泉,一个流浪人思慕的歌吟;他手指下震颤着弦索,仙人掌上俄然擎出的奇葩——南国的情调是诗的情调,南国的音容是诗的音容。”

上一篇:欧阳予倩与戏剧教育

下一篇:“三厅”——抗战中的“名流内阁”

联系地址:中国北京市东城区细管胡同9号 联系电话:010-84021261 邮箱:tianhan_foundation@126.com

版权所有 田汉基金会 未经书面授权禁止使用 Copyright(C)2013-2019 京ICP备17032664号