时间:2018-10-11 来源:南杰文化 编辑:晓维

田汉在《梦里的故乡》一文中说:“我有一晚梦见读她寄我的诗,醒来时也做了一首:

是耶非耶谁能保?

梦中忽得君诗稿。

倦鸟欣能返故林,

小羊姑让眠青草。

平生好洁兼好静,

红尘不若青山好。

只怜尚有同心人,

从此忧伤以终老。”

这是田汉1925年在夫人易漱瑜去世后,于长沙写的悼亡诗:《梦中怀漱瑜》。在自注中他说:“于今她像倦鸟似的宿在故枝上了,象小羊似的眠在青草上了,而我呢?”

易漱瑜是田汉青梅竹马的恋人和第一位夫人,也是辛亥革命烈士和田汉舅父易象的长女。她1903年2月7日(农历正月初十)生于湖南长沙花果园易家。

八岁那年,她随父亲易象到吉林和北京,曾在松花江畔玩耍,经历了北国塞外的风霜雨雪,一直到8岁。1912年辛亥革命胜利,在湖南“反正”后,易漱瑜又随易象从寒冷的北方回到了山清水秀的家乡长沙。

那时,易家已经从果园的三字墙易家老屋搬到新居安沙的歌棣塘(今安沙镇花桥村)了。歌棣塘这个地方浓荫遮蔽,翠木丛生。山上有片片茶林,林木葱郁、花山环绕。歌棣塘易家房舍门前是一片池塘,鸭、鹅游弋,水绿鱼翔。秋天时山间微风幽幽,野果累累。易漱瑜的童年时代在密林环抱的歌棣塘度过,家风和环境陶冶了她的性情。

歌棣塘易家祖屋处现貌

易漱瑜到了上学年龄后,易象思想解放,希望爱女成为“中国开国的女学生”,就把她送进长沙周南女子中学。这所学校为湖南宁乡籍教育家朱剑凡1903年创办,1910年正式定校名为周南女子师范学堂,1916年改为湖南私立周南女子中学,是湖南第一所正规女校。朱先生认为 “女子沉沦黑暗,非教育无以拨高明”,因此该校强调启发学生的觉醒,培养学生的自治能力,鼓励学生立志求妇女解放。办学宗旨为“教学要与社会生活相结合,要为社会改造和建设服务”。易漱瑜聪明好学,思想进步,关注妇女解放,得益于易象的严格要求和早期的新式教育。

周南女子中学旧貌

当时的田汉十八九岁,正在徐特立任校长的长沙师范学校读书,易漱瑜那时十三四岁。二人青梅竹马,两小无猜,感情纯真。易漱瑜性格文静内向,好强敏感,田汉爱学习,喜读书,十五岁就创作剧本《新教子》,才华初显。易象从小与田汉的母亲、自己的姐姐易克勤感情很好,对聪明好学的田汉十分赏识喜爱,长期帮助栽培,也有意将女儿许配给他。

1919年,易漱瑜到了谈婚论嫁的年龄,她的母亲就准备将女儿许配给一户陈姓乡绅之子。此时田汉已经在日本留学三年,正好从日本回国度假。他回国后,就到上海看望时任《上海时报》主编的舅父易象。革命活动家易象十分看中田汉的才华,但他对田汉太重的浪漫主义气质不太满意,曾严厉批评他浮躁不实、骄气淫志、过于多情、不懂世事。他再三嘱咐田汉认真踏实读书、做人、涵养性格。田汉觉得让舅父失望的是,在日本三年来,他没有如易象所愿去学习政治,而是把兴趣和志向转向了文学和戏剧,爱之日深,视同生命。

1919年初,日本著名女演员,被誉为“日本的光,的花,的爱”的松井须磨子,在她的丈夫、老师,日本近代著名戏剧家岛村抱月病逝两个月后殉情自杀,在日本引起很大轰动。对此田汉深受振动,他一直认为,岛村和须磨子是“艺术与爱情”的化身,同时也是他的梦。

田汉(左四)在日本玉川

易象对田汉的批评和舅母要把易漱瑜嫁给富家子弟给他一种印象:舅父是否还是自己和易漱瑜爱情关系的支持者?他向易象含糊地建议,把瑜妹送到日本留学,易象回答说:“等她在周南中学毕了业再说吧”。

面对心急如焚的田汉,表舅蒋寿世出了一个逃婚之计。他把说媒的事告诉了在乡下家里度假的易漱瑜,让她以返校为由赶快到长沙见田汉。蒋寿世认为,易漱瑜在长沙不可能继续读书了,只有“出逃”才能维系她和田汉的感情。这样,在中秋节前的一个晚上,田汉带着易漱瑜在湘江码头登上北去的江轮经汉口到了南京,后到上海拜见舅父易象。不想二人将实情向易象说明之后,马上就得到他的许婚,并同意田汉带着他的女儿一起东渡日本求学。1919年10月,易漱瑜十六岁时,和田汉一起由上海启程赴日本东京,开始了她的留学生涯。

易漱瑜的梦想是学写诗,将来做一个女诗人,这也是田汉所希望的。他对她说,从现在起,要多读、多写,平日就要往诗人的修炼上做。田汉希望易漱瑜在日本上大学,受完高等教育,也希望她成为一名作家、诗人,与自己并驾齐驱,达到艺术与爱情的完美结合。

照片题注:南国运动之最初合作者易漱瑜女士

易漱瑜没有辜负父亲易象和田汉的期望,她在东京努力求学,十八岁那年,发表了她的诗:《雪的三部曲》。诗中写道:“

室中

天上变了银灰色,

那白沙糖似的东西,都挽着大圈儿,纷纷的飞下,

对面森森的树影,一刻刻的看不清白。

一对小雀儿站在屋檐边,

正找不着一个牺身的地方---

……

路上

雪花一阵阵向我的脸上吹来,

但也不觉得怎么样冷。

只选着雪厚的路边走去,

靴上并不曾染着一点污泥,

……

窗外

鹅绒毯铺满地上了,

绣球花开满树上了,

金盖儿装满屋上了,

昨日的尘寰,

今日的玉海!

怎么这般可爱哟,

你这天然的景致!

那松树一经装饰,

好像怕掉了珍珠似的,

也动也不敢动了。

雪啊!你有这样艺术的天才

为甚么却只一年一降?

但是---

说你像银子?你又很德莫克拉西的,

到处都劳你布满了。

说你像棉花么?有人还穿着单衣。

说你像面粉么?有人还吃不饱青菜。

雪啊!难道你只能为他们装饰园亭么?”

她认为,要做中国开国的女学生,一定要有不依附于人的独立的人格,更要关心社会,特别是关心妇女解放问题。她曾分析中国留日女学生的状况:有人努力学习音乐、教育、博物,有些人研究文学,较有成绩,但多半是“随着人来,住住屋子,或是看看热闹的。其中太太和姨太太们也不少”。“在专为读书的这些人说来,多半很发奋的,确有比男子研究得更缜密的。不过自助之念虽强,互助之念太弱。甚至文化学术上的研究团体一个也组织不起来。”她很同意日本一位女子问题研究者的话:“女子之敌在女子自身!”她认为“不能不以之自责”,更要“谴责我们的女同学”。她细心观察日本妇女的社会状况,也研究俄国和美国的妇女状况,写了一篇几万字的妇女问题专论《半年居东京实感》,发表于《少年中国》第一卷第八期,参加了少年中国学会。

她十分喜欢田汉写给舅父易象汇报半年在日生活的长诗中“归来告家人,生女亦何嫌”两句,认为“几乎可以代表我感想的全部”!她感觉到生活充实,境界提高,充满自强自豪和自信,仿佛“视女不如男”的传统思想阴云一扫而光。

可是,在易漱瑜随田汉到日本不到一年半的时候,1920年的12月,易象在湖南长沙木牌楼被军阀赵恒惕杀害。易漱瑜和田汉悲痛之极。田汉悲痛地叹道:“啊!天哪!这是甚么运命!我们俩都做了没有父亲的孤儿!”易漱瑜则写了《哭父》一诗,以对父亲表示深切的怀念。

“昨晚又见了你老人家那沉闷的容颜,

无语的苦笑,

我刚要说话,

倏忽间就不见你老人家的踪迹了!

……”

这首《哭父》诗,后来发表于《南国特刊》第20期上。易象遇害,使易漱瑜和田汉遭受了命运中最大打击,失去了精神支柱和经济支持。远在异国他乡,举目无亲,为了互相有所慰藉,他们从各自的住处,结束了“柏拉图”(Pure love)的状态,搬到东京西郊户冢町的月印精舍在一起生活了。这时,田汉二十二岁,易漱瑜十七岁。

在日本,他们二人互相照顾 ,互相慰藉,互相勉励。二人一起去葵桥和户山原散步,排遣心中的悲哀之情。易漱瑜和田汉曾数次冒雨从东京去驹形剧场观看留日学生华北赈灾会主持的演出。田汉教易漱瑜阅读、分析原版的奥斯卡·王尔德的《狱中记》等作品,请早稻田大学英文科的高年级学生为易漱瑜补习外语。她在学习的同时,照顾生活极没有规则,钻研艺术不要命的田汉的生活起居。两人之间也曾因田汉的“极不规则”和对易漱瑜的期待过于急切,以及过于关注艺术对她关心不够而产生摩擦。

对舅父死的悲痛和与易漱瑜的甜蜜生活,使田汉试图寻求一种超功利、超肉感的“神秘的欢喜”,使悲和喜的两元生活得到“微妙的调和”,这对他的文艺观产生了影响,开始从处女作《梵峨璘与蔷薇》中所追求的艺术与爱情的完美结合,走向探索在人生大悲苦后的人的灵魂。

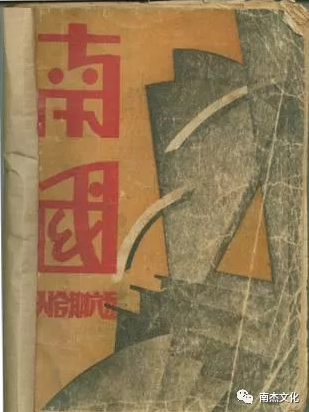

因经济窘迫,1922年9月二人结束在日本的留学生涯,乘船回国。回国后, 田汉开始在中华书局当编辑养家糊口。在离开创造社后,他与易漱瑜住在上海哈同路民厚里。为了探索以戏剧服务于社会、人生的道路,他们酝酿创办了一份文艺期刊,取名“南国”半月刊,于1924年1月由泰东书局出版创刊。

这份刊物,“欲在沉闷的中国新文坛鼓动一种清新芳烈的艺术空气”。他们自己出钱印刷,自己校对,自己折叠,自己发行。稿件主要靠两人创作,自拉自唱,同时也刊登一些好友,如郭沫若、宗白华和郁达夫的通信。第二年一月,易漱瑜和田汉的儿子田海男出生。南国,是他们的艺术和爱情之国。如唐代诗人王维所说:“红豆生南国,春来发几枝。劝君多采撷,此物最相思。”在田汉眼里,这就是“Violin and Rose”的理想世界,而南国运动即开始于“南国”半月刊时代。

南国社时期的田汉

田汉如易象不止一次对他说过的那样,以湖南牛“憨直蛮干”的精神,与易漱瑜一起,在“夜寒添衣,指冷交握”的贫寒生活中扎硬寨,打死仗。期间,田汉创作了最具“南国”风格的独幕话剧《获虎之夜》,表现出田汉对妻子大胆反抗母亲包办婚姻的赞赏。在1924年初的《南国》半月刊上连载。戏中的少年说道:

“一个没有爹娘,没有兄弟,没有亲戚朋友的小孩子,日中间还不怎样,到了晚上独自一个人睡在庙前的戏台底下,是多么凄凉,多么可怕的境况啊!烧起火来只照着自己一个人的影子;唱起歌来,或是哭起来,只听得自己一个人的声音。我才晓得世间上顶可怕的不是豺狼虎豹,也不是妖魔鬼怪,却是孤单寂寞啊!”

南国月刊

易漱瑜因产后妇科病重,又不适应华东的潮湿。为治病,田汉陪易漱瑜到南通治病。夫妻合办的《南国》半月刊,因易漱瑜重病和他们在经济上的难以为继,田汉不得不携病妻返回老家长沙。田汉从上海出发,跋涉了三个多月,才把易漱瑜送到长沙。在老家又住了三个月之久,只希望她早点痊愈,重登幸福的旅途。“谁知命运的女神对于她的宠儿,亦无所怜悯,竟于去年(1925年)夺我漱瑜而去!”(田汉《离乡的滋味》)易漱瑜去世的时候年仅22岁,后葬于长沙县安沙枫子冲的山上。

有很长一段日子,田汉是在恍惚、回忆、似梦非梦中度过的。他在散文《不堪回首的那一夜》中说道:“

“茶房领我们上了三楼,开了后面一间房,把电灯扭燃了。我们随身的行李已放在这间房里,房里有两个铺,我们的铺盖也替我们打开铺好了。仔细看这间房不正是我去年同漱瑜尝了千辛万苦,经汉口归湖南时住过的那间房子吗?当日漱瑜不是就睡在靠窗口的这个铁床上吗?我不是睡在侧边用两条凳支起的这张藤床上吗?我不是在这床上用极度紧张的神经倾听她的呼吸,生怕她又气喘吗?我不是一听得她气喘,便起来用预备好了的热水瓶里的开水,冲些杏仁露,或她喜欢的果子露去喂给她喝吗?我不是怕她吹了风,把那边那扇缺了一块玻璃的窗子用手巾挡起过的吗?我那天为回湖南的船费不足,过江去找朋友借钱,不是把她一人丢在这间房子里吗?我去几点钟,她举目无亲,要什么东西喊人又不应,并且也没有气力喊,喊得来,那些茶房有谁能细腻地体贴她的意思招扶她?她气躁起来,急得独自一人哭得转不过气来的,不正是这间房子吗?我每一想到她那样神经敏锐、感情激烈的女子,百事好胜,偏得下不治之症,身体弱到差不多随时有死的可能,这时在归乡养病的途中一切全靠唯一的伴侣招扶,但他俩现在由远道归来,到这将近故乡的异乡时已是不名一钱,他必得想法子去筹钱,她必得让他去,但她气喘,随时要起来吃药,随时要人招扶,只好忍耐,盼望她的伴侣速速回来。但她的伴侣因在异乡,借钱不易,不能速归,她只好独卧在客舍的楼上苦等,她以敏锐的神经不能不驱起她想象她的伴侣的借钱结果。”

田汉在易漱瑜照片上题写的悼亡诗

1925年9月19日,田汉在《悼亡诗》中写道:“

历尽艰辛愿尚乖,

双双忍见旧时鞋。

随将沧海无边月,

踏遍樱花第几街?

南通旅况不可忆,

西子游踪难去怀。

待到一身人事尽,

猖狂乞食到天涯!

一九二五年九月十九日于沪上悼念亡妻易漱瑜之作。”

南国影剧社成员在斜桥摄影场前(前左三田汉)

电影《到民间去》剧照(1926年)

1928年,田汉继续办理亡妻手中未完成的工作,出版《南国半月刊》,并且按1924年停刊时的期号(第四期)接着编发第五期。后来,“南国”这一他们共同发起的事业不断发展。1926年,田汉与唐槐秋、唐琳、顾梦鹤等创办了南国电影剧社,摄制了影片《到民间去》和《断笛余音》等电影;与欧阳予倩、唐槐秋、高百岁等举办“艺术鱼龙会”,演出了田汉的《生之意志》、《名优之死》、《咖啡店之一夜》等 7部话剧和欧阳予倩编写的京剧《潘金莲》并获得成功。开办了田汉任院长,徐悲鸿、欧阳予倩任文学、美术、戏剧等科主任的南国艺术学院,以“培植能与时代共痛痒而又有定见实学的艺术运动人才”。

南国社旧址(上海)

南国艺术学院旧址(上海)

南国社的成员,以后不少成为中国戏剧、电影、音乐、美术等方面的骨干人才,如唐槐秋、陈凝秋(塞克)、陈白尘、赵铭彝、金焰、郑君里、张曙、吴作人等。南国运动较彻底地摆脱了对外国戏剧的模仿并挣脱了文明戏的束缚,在中国戏剧史上起着承前启后的重大作用,成为左翼戏剧运动的重要基础。

左起:左明、洪深、田汉、万籁天、赵光涛、熊佛西、施寄寒、陈明中(南京韬园)

新中国成立后,田汉请人为易漱瑜画了一张油画肖像,挂在自己的房子里。

联系地址:中国北京市东城区细管胡同9号 联系电话:010-84021261 邮箱:tianhan_foundation@126.com

版权所有 田汉基金会 未经书面授权禁止使用 Copyright(C)2013-2019 京ICP备17032664号