时间:2020-08-21 来源:南杰文化 编辑:田洪

本文作者田洪先生(1902年7月4日—1990年6月6日),又名田寿康,戏剧活动家,是田汉先生的胞弟,自幼遍尝困苦,勤劳顽强,不畏艰难,宽厚忠实。1922年始,他跟随田汉先生在上海从事南国艺术运动,参加中国左翼戏剧家联盟,1932年加入中国共产党。他参加剧联领导的“五月花剧社”和“春秋剧社”组织工作,协助田汉先生在南京从事抗日救亡戏剧运动。1938年,在湖南参与《抗战日报》工作;在武汉加入湘剧、京剧等抗敌演出队,参加郭沫若先生主持的政治部3厅工作。他在长沙积极参加难民救助,在桂林从事抗敌演出宣传工作。他多年从事出版发行、灯光舞美、剧务摄影等组织管理工作,在支持协助田汉先生从事戏剧文化事业中发挥了重要作用。全国解放后,他在湖南从事湘剧、昆剧、皮影、木偶剧的行政组织工作,曾任解放军十二兵团“洞庭湖湘剧工作团”团长,湖南湘剧院首任经理。

随着岁月的流逝,哥哥已逝世十五周年了。每当客人们来家闲谈,总不免要回忆他的功绩与艺术造诣。有不少的人谈起哥哥对他们的关怀和教导时,眼泪止不住夺眶而出;也有不少朋友来信中,一谈到哥哥的为人与品质,总是用最美丽的词句来表达对他的爱戴和尊敬。 近年来我看过不少回忆文章,很多人从各个角度各个方面来怀念哥哥的一生。一个人死后,还能引起活着的人对他的怀念,对他的回忆,对他的爱戴,这是多么不容易的事情。他为什么能在死后还能得到这么高的评价呢?郭沫若先生在哥哥五十大寿的寿辞中曾说:“肝胆照人,风声树世,威武不屈,贫贱难移。人民之所爱戴,魍魉之所畏葸。莎士比亚转生,关马郑白难比。文章传海内,桃李遍天涯,春风穆若,百世无已。”在郭老这寥寥数语中就能看出哥哥的一生。▲1921年田汉(右二)田洪(右三)赴上海时经由武汉在黄鹤楼合影

哥哥之所以能在艺术道路上取得成功,这不仅有在黑暗中追求出路,也有在烂泥中奋力的挣扎。不仅饱尝过人间的甜酸苦辣,也流过不少鲜血与汗水。他就是在这坎坷不平的道路上走出来的。他懂得要想使自己的作品和事业获得成功,光靠一个人的力量是完不成的。在他一生的道路中他结识了很多朋友,认识很多艺人。他就是在这些朋友的帮助下取得了很多成功。

我与哥哥三十年代在上海整整生活了十五年。我们朝夕相处,那艰难的日子时时出现在眼前。在回忆往事时,我想记录哥哥与一些朋友的结识和往来,看看他们是怎样交朋友,怎样搞事业的

▲田汉(左)与田洪在“南国社”演出时的后台合影

1922年,哥哥偕妻易漱瑜由日本回国,住在上海民厚北里。他那时在上海中华书局工作。业余时间并与漱瑜自办刊物,起先取名《南国半月刊》。因人数少,写不过来,又改为《南国月刊》,一个月出一期。内容都是倾向进步的,有诗、散文、评论、也有对戏曲方面的杂谈。

那时漱瑜已怀孕,哥哥要我护送母亲由湖南来到上海照顾漱瑜。有一天上午,一个身穿西装、头戴礼帽的青年人来敲门。我问他找谁?他用普通话问道:“请问这是田汉先生的家吗?请你呈告一声,有个叫周信芳的前来拜访。”哥哥听后忙放下手中毛笔,推开桌上稿件站起来说:“赶快有请。”

周先生进屋后用双手在胸前作个揖,然后从随身带来的一张旧报纸里拿出一本《南国月刊》,说道:“田先生,我是久闻您大名,一直想来拜访,可打听不到地址。直至在这刊物上才知道您的地址的。这本书就作为我的介绍信吧!”哥哥忙上前拉着他的双手说:“久闻其名,只恨相识太晚,今日相见真是三生有幸。”然后坐下来一起畅谈。我上街买来一些点心,给周先生泡上一杯湖南浓茶,大家边吃边谈。哥哥又留他吃了午饭。

从此后,他俩成为挚友,他是我家的常客,我们也成了他的京剧观众。在国民党要逮捕哥哥时,周先生就保护过他。哥哥办“南国社”遇到困难时,周先生热情地前来协助。哥哥除在艺术上给他帮助外,还用革命思想引导他,使他从一个艺人成长为一个革命者。

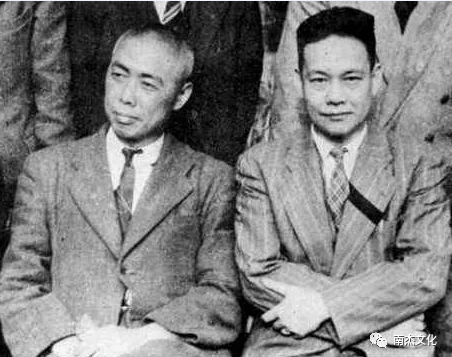

▲1947年田汉(左)与周信芳

郭沫若先生是哥哥的亲密战友,在学生时代他俩在日本就交为朋友,他们不仅有兄弟之称,也有席勒和歌德之称。哥哥在办《南国月刊》时,郭沫若先生的日本太太和两个孩子,就住在我们对面不远的弄堂民厚南里。

每天早晨买菜时,我和郭先生常常相遇,他每天也是提着篮子买菜。有时他买完菜就来我家坐坐。我母亲笑着问他:“郭先生,你一个这么有名的文人,怎么天天买菜,做些女人的事呢?”郭老不好意思地说:“您不知道,她不懂中文,又担心孩子与其他孩子们玩不来,所以家中一切家务事都靠我做。”我母亲非常关心地问:“郭先生,可不能让家务事拖住你的双腿,你要干大事,你夫人不会讲中文,你儿子总要学会讲吧。因为他们是中国人啊!”郭老深深地点头称是。

有时家里来了日本人,郭老总要来作陪。郭老家来了日本客人,他也带来我家坐坐。他们都会讲一口流利的日语。日本人都说郭老的日语讲得好听。也说漱瑜的日语讲得很秀丽。哥哥介绍说,郭老的日语是用中国最优美的词汇组合起来的,通过他的诗一般的加工,当然要远远超过日本一般人的语言了。

▲1940年田汉(右三)与郭沫若(右四)、吕霞光(右二)等在重庆

1925年漱瑜病逝后,我和哥哥又从湖南来到上海。住在法租界保康里。在那里经湖南同乡梁绍文介绍认识了京剧名演员欧阳予倩。当时国内有这种说法,叫做“南欧北梅”。欧阳先生虽然很有名气,但与我们相当亲热。同时也认识了他的哥哥欧阳剑岚。

1926年哥哥生日,欧阳予倩先生知道了,说一定要来祝贺。哥哥和我忙了一天,又是买菜,又是借碗。哥哥又是洗又是切,由我掌勺。下午欧阳先生和周信芳、高百岁、黄荣芳等几位京剧界朋友都来了。大家一齐动手摆桌子吃饭,热热闹闹地吃了一餐湖南菜,辣得大家满头大汗。

饭后又拉起京胡唱起来,欧阳先生唱了《黛玉葬花》,周信芳先生唱《明末遗恨》,哥哥唱《武家坡》。那天大家玩得好高兴。事后哥哥说,通过一些社会活动我们将认识和接触更多的文艺界人士。这也是哥哥有生以来第一次和演员一起欢聚,与艺人交上了朋友。

1937年上海(前排右一田汉、右二王莹、左一欧阳予倩、左三胡萍、后排右一于伶、右二田洪、左五周信芳)

哥哥听说从美国哈佛大学戏剧系毕业的洪深先生回国了。现正在上海南市职工学校排《少奶奶的扇子》。第一次公演时,哥哥叫我去买两张戏票,要我陪他去看戏。整个演出过程哥哥看得很仔细,从台词到舞台布景和演员的表演都吸引住哥哥。

演出结束后,哥哥说要与洪深交朋友,第二天就写了封信给洪先生,约他三天后来家叙谈。三天后,一个穿西装、戴眼镜的人来了。他拿着信查看门牌。当时哥哥正站在窗口看到了他,忙开门喊:“洪先生!”洪先生忙上前握手,时而中文,时而英文地相互交谈。

洪先生说他回国后就听到田汉的名字,很想认识,当收到信后就想即刻来访,由于在美国多年生活,学会了遵守时间和履行诺言的习惯。只好按第三天的时间前来拜访。哥哥说,你是一个了不起的中国人,一个有民族气节的炎黄子孙。这两句话主要指的是洪先生的父亲参与刺杀宋教仁先生事件,洪先生回国后请了律师,在报纸上声明与父亲断绝父子关系。这个声明轰动了整个上海,赢得了人民对他的信任和敬佩。

▲1935年12月中国舞台协会第一次公演合影(三排左五田汉、左六应云卫、左七周伯勋、二排右六张曙、右七洪深、右八舒秀文、后排右五田洪) 然后他俩又谈到那晚的演出,哥哥说,我是第一次看中国人导演的外国戏,也是通过这个戏产生了对戏剧的强烈爱好。这个戏受到大家的如此好评,其中就有导演的功劳。洪先生谦虚地请哥哥提意见。

哥哥笑着对我说:“老三,你讲讲看。”我说,这个戏的名字很有趣味,开头我还以为是中国戏,可是演的都是外国的东西。就像旧瓶子装的是新酒、很新鲜。但是演员穿的华丽服装和高级的家具,我们从来没见过,最好是中国的戏名演中国戏。洪先生听后哈哈大笑,还取下眼镜擦掉欢乐的眼泪。

然后他俩畅谈,从外国的留学生活一直到艺术爱好,整整谈到晚饭后,在吃饭时洪先生说:“我原以为自己是美国有名大学毕业的学生,回国后没有与自己可以相比的人,通过今天的见面与谈话,总算找到了真正的知音。”并表示今后与哥哥合作,不管在什么条件、什么地方,只要你写出剧本,我就来导演。

历来说到做到的洪先生果真如此,他从那次相识后,就协助哥哥创办“南国社”。不管他在青岛、在广州,或是在上海,他都赶来协助哥哥的工作。他导演过哥哥许多剧本。如:《回春之曲》、《复活》、《卡门》、《莎乐美》、《名优之死》等。他俩的友谊一直保持到新中国成立。

▲1936年南京中国舞台协会成员留影(前排左起白杨、欧阳予倩、俞珊,后排左起:马彦祥、洪深、余上沅、唐槐秋、张道藩、应云卫、田汉) 1926年,哥哥与法国留学生唐槐秋相识,并组织了“南国电影剧社”。有一天,钱杏邨(阿英)来找哥哥,并把陪同来的一个很普通的人介绍给哥哥说,这位是苏联留学生蒋光慈先生。蒋先生说:“田先生,我俩要长期打交道啦!”哥哥热情地说,我又多了一位真才实学的朋友了。然后他三人单独找了间房子谈话去了。

晚上哥哥对我说:“你知道今天来的两个人吗?他们都是共产党员,特别是那位蒋先生,他还是我国派到苏联学习的第一批党员。他们今天来是要我们以南国社的名义去欢迎世界著名舞蹈家伊尔玛·邓肯舞蹈团。你明天去把周信芳先生请来,说我有事商量。”

第二天,哥哥与蒋光慈、唐槐秋、唐琳、顾梦鹤、周信芳和我一起商量举办欢迎晚会事,最后决定演京剧《投军别窑》。在欢迎晚会上,由高百岁和王芸芳主演,舞蹈团也表演了舞蹈。哥哥在席间发表了热情洋溢的讲话,由蒋光慈先生当翻译。晚会开得非常成功。邓肯团长也发表了简短的讲话。当她知道我是田汉的弟弟时,也过来与我握手交谈。这时唐槐秋过来担任翻译。唐槐秋先生的翻译使她很吃惊,说没想到中国有这么多了不起的人才。

▲1929年南国社在广州演出时合影(右一田洪、右五田汉、一排右三唐槐秋)

通过与蒋光慈先生的来往,南国社的社会活动愈来愈广泛,与苏联驻上海领事馆也建立了关系。蒋先生多次带我们去领事馆看电影,并向我们介绍了苏联作家托尔斯泰、高尔基等人的作品。还介绍来华访问的苏联作家皮涅克与哥哥认识,并邀请他参加我们拍的电影《到民间去》。

为了在上海公演苏联影片《战舰波将金号》,蒋先生又一次与南国社联系,并在共和影院试映。南国社在与苏联领事馆的接触中,受到十月革命道路的影响,这对于南国社倾向革命起了一定的作用。

▲南国艺术运动期间出版的刊物

南国社是当时在上海风靡一时的革命文艺组织。里面集中了很多名人,徐悲鸿先生就是其中一个。他不仅在那里培养了很多学生,也创作了很多作品,如著名油画《田横五百士》、《徯我后》都是在南国社时期创作的,并以南国社社员为模特儿。我按徐先生的意思给他布置一个特殊的画室。由于这个画室的独创性使我多次得到他的表扬。

徐先生虽然是油画大师,可对舞台布景他也常来指教。如《卡门》一戏中有场咖啡馆的场面,哥哥因不熟悉西班牙风光,只有委托徐先生负责。徐先生按意思想了一下,并叫我去买八块五合板,然后他从画室拿来笔和油彩,来到四马路中央大戏院,叫我把八块板子用螺丝拧好,竖在舞台上,他脱掉外衣,拿起画笔就挥舞起来,他一会儿飞龙走凤,一会儿精雕细琢。两天时间就完成了景物画。当哥哥赶到剧场看时,我又用灯光配上。整个舞台出现了西班牙的风貌,使人犹如来到异国,真有身临其境之感。哥哥非常感激地说:“徐先生,南国社少不得你啊!”

▲1928年南国艺术学院的部分师生(前排左一田汉、中排左一孙师毅、左二徐悲鸿、后排左一叶鼎洛、右二吴作人)

当南国社在梨园公所演出时,开演前突然有人告诉哥哥,有日本客人来访,其中有剧作家菊池宽先生。哥哥忙从后台来到戏院门口,把几位专程来看戏的日本客人请进来。并要我在舞台前面放几把椅子让客人坐着看戏。

菊池宽先生问今晚演什么戏,站在旁边的唐槐秋先生忙用日语回答:“今晚有《苏州夜话》、《生之意志》,也有您写的剧本《父归》。”讲完后,他们都高兴地说:“太好了!太好了!”《父归》一剧是由陈凝秋演父亲,周存宪演母亲,左明演贤一郎,陈白尘演新二郎,唐淑明演女儿。那场演出大家非常认真,特别是陈凝秋演得最为出色。

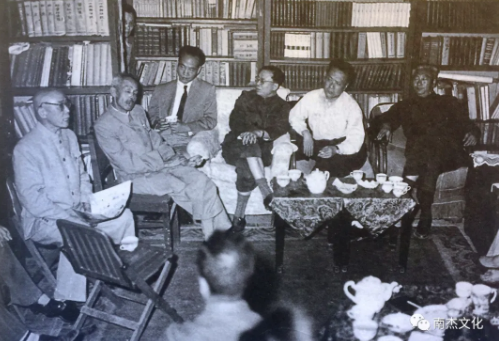

▲田汉与友人在家中讨论(左起田汉、孟超、吴作人、曹禺、陈白尘、塞克)

演出结束后,菊池宽非常激动地说:“谢谢你们,你们的演出是非常精彩的,你们的演出可以说比我们日本人还演得好,在异国能看到自己作品取得这么好的效果,真使我太高兴了。这次我没有白来,我心满意足了。”哥哥用日语回答了他:“由于您的作品精彩,加上演员的认真,这就是成功的妙作。”日本客人连声说:“一衣带水,我们是一家人啊!”

哥哥创办的文艺团体南国社不仅闻名全国,也传到日本,凡是到中国来的日本作家、艺术家无不来南国社拜访。在日本人的心目中南国社好像是传播友谊和艺术的场地。这种友谊一直相传到今天。虽然哥哥已经逝世了,但以前认识他的日本朋友到中国来,无不前来看望和问候我们,以示对田汉的怀念。

▲1934年上海,田汉与友人合影(前排左起:袁枚之、唐槐秋、洪深、应云卫、顾梦鹤。后排左一辛汉文、左四田汉及母亲易克勤、左五林维中及田野、左七周伯勋、左八田洪)

1978年,哥哥还未平反昭雪,正巧有日本电影代表团来华访问,电影《望乡》的导演到处打听哥哥的消息,准备把在“文革”之前哥哥与他们的合影照片送给主人。谁知在北京没有找到照片主人,直到南京在欢迎他们的宴会上,当他听说张辉同志是田汉的女婿时,他双手捧着照片交给张辉同志,并说:“千里之外的友谊总算交给了照片的亲人,我们日本人民还惦记着他,想念着他,盼望着他。”张辉同志万分感激地说:“谢谢你们,谢谢你们的珍贵的友谊。”并告知客人,中央准备为田汉同志平反昭雪,恢复名誉了。日本客人全都站起来,举起酒杯来到张辉同志面前说,为田汉先生的平反、为中日友谊干杯!

岁月蹉跎,往事依稀。转眼我也八十多岁了,在有限的生命中我准备详细记录哥哥的一生。不管是任何一件小事,任何一个人物,我都不放过,把它们都记录下来,供后人参考。这篇文章我只是在脑海中提出几个人物和几件事,虽然看上去是微不足道的,可是哥哥与朋友们的友谊和他们对哥哥在事业上的帮助,是可供后人学习的。

现在很多人都赞颂他的才华和灵感。我认为他的才华与灵感是从平时一人一事积累起来的,是用心血和笔写出来的。事业上的成功是依靠辛勤劳动创造出来的。总之一句话,田汉同志是人,不是神!

1984年元旦

写于长沙

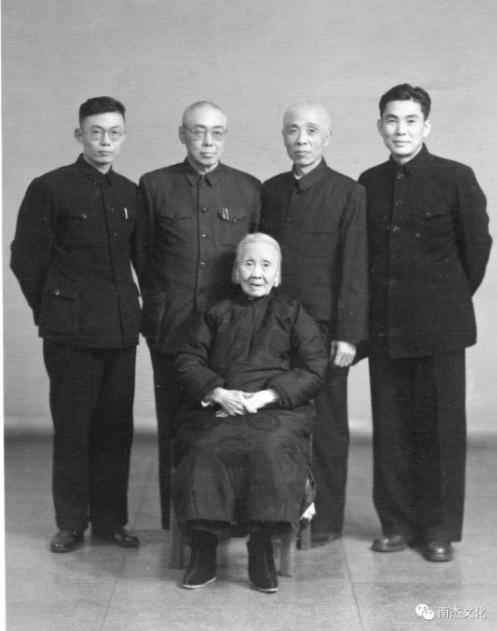

▲母亲与儿孙合影(坐者:易克勤,后排左起:田大畏、田汉、田洪、田申)

(文章原载于《回忆田汉》一书,文史资料出版社,1985年10月版。本文部分照片及说明由田洪先生之子田海雄先生、应云卫先生之子应大白先生提供。)

文字整理:吴双双

编辑编辑:吴一鸣

上一篇:田汉与南岳佛道抗日救亡运动

下一篇:田汉撰文研究如何击沉“出云”舰

联系地址:中国北京市东城区细管胡同9号 联系电话:010-84021261 邮箱:tianhan_foundation@126.com

版权所有 田汉基金会 未经书面授权禁止使用 Copyright(C)2013-2019 京ICP备17032664号